Si même Christophe Barbier s’y met ! « Aider les lecteurs à trier dans l’infobésité », c’est l’une des priorités de la nouvelle formule de L’Express lancée mercredi, expliquait le directeur du magazine.

L” »infobésité » serait la source de tous nos maux, et beaucoup de nouveaux médias veulent nous mettre au régime sec. On pense bien sûr aux Jours, lancés il y a peu par des anciens de Libération estimant qu” « il n’y a jamais eu autant d’informations, mais qu’on n’a jamais eu autant de mal à être bien informés ».

L’autre promesse à la mode, c’est de ralentir le rythme en s’échappant du flot continu de l’actu. Ainsi, dans la FAQ de L’Imprévu, qui a lancé en février sa version abonnés, on lit que le site veut « se [détacher] de l’actualité » pour publier « chaque mois » des articles « qui sondent la société […] au-delà des sujets imposés ».

Chasser les kilos en trop de l’info

Avec un peu d’aide, j’ai pu compléter la liste des médias qui trouvent, selon les cas, que l’info a des kilos en trop ou bien qu’elle nous file beaucoup trop vite sous le nez. On y trouve notamment :

- Ijsberg, qui explique dans son manifeste : « Nous sommes surinformés, mais tant d’histoires nous échappent. Noyés sous les faits divers, nous n’y faisons presque plus attention et préférons en rire, le Gorafi le prouve » ;

- Ulyces et son « journalisme narratif » au long cours ;

- The Conversation et « son journalisme in-depth […] à rebours de l’accélération folle de l’information sur Twitter et des chaînes d’info en continue », comme le décrit ibération ;

- Le Quatre Heures, qui se veut « une pause dans l’information continue, pour prendre le temps de la rencontre et de l’approfondissement » ;

- d’autres magazines en ligne moins connus mais qui font des propositions approchantes à leurs lecteurs : Le Zéphyr, 8e étage, 10 001 mots, Medor ou Global.

Comme nous sommes nombreux à nous inquiéter de l’hyper-connexion de notre époque, je vois bien ce que ce positionnement a de séduisant – et j’espère d’ailleurs qu’il convaincra suffisamment de lecteurs pour faire vivre et prospérer tous les médias cités ici.

« Des journalistes conservateurs dans leur tête, pour être poli »

Ces nouveaux entrants bénéficient d’ailleurs d’une couverture médiatique très favorable – les journalistes ne font pas preuve de beaucoup d’esprit critique quand se montent des projets aux intentions aussi nobles.

Et puis dans la presse, on aime bien caresser l’idée que les lecteurs, en vrai, veulent des récits longs, profonds et fouillés, dont les contraintes du marché et les dérives du marketing n’auraient de cesse de les priver. C’est parfois vrai (et ça explique le succès de XXI ou de Mediapart) mais c’est souvent faux (et ça explique l’échec de presque tous ceux qui ont voulu les imiter).

Certaines voix se font un peu plus critiques. A Rue89, l’historien de la presse Patrick Eveno expliquait toutefois qu’il voyait dans cette tendance « un réflexe de journalistes qui sont conservateurs dans leur tête, pour être poli » :

« On retrouve ça quasiment dès l’invention des journaux. Quand ils ne faisaient que quatre pages, les gens se plaignaient déjà qu’il y avait trop à lire. »

De mon côté, je trouve qu’il y a comme un parfum de défaite dans ces déclarations de principe. Comme si, effrayés par la guerre de l’attention, cette denrée rare que se disputent par un nombre toujours croissant de protagonistes, une bonne partie des journalistes avaient renoncé à livrer bataille.

« C’est chiant d’avoir un système digestif »

Le blogueur Laurent Dupin résume assez bien mon sentiment dans un post consacré aux rapports entre les stars d’Europe 1 et les réseaux sociaux :

« Le côté “oh là là, que c’est chiant d’être dérangé tout le temps, on y arrive plus entre toutes ces sollicitations”, me fait penser à ses bourgeoises soufflant dans un demi-rot post-déjeuner un “oh là là, que c’est chiant d’avoir un système digestif”. »

Le bidouilleur fou Damien Van Achter, alors que je lui faisais lire une première ébauche de ce texte, a eu cette réaction :

« Ce mouvement de prise de distance, je le vois plus comme une tentative de reprendre le contrôle.

Ces journalistes se disent : “Puisque je ne sais pas (ou ne veux pas) surfer sur la vague comme Buzzfeed et les autres, alors je vais essayer de super bien ramer.” Après tout, c’est aussi un sport olympique, qui a du charme et une certaine noblesse.

Je ne le vois pas comme un aveu d’échec, mais plutôt comme une l’envie furieuse de réussir malgré tout à faire son trou. Quitte à mourir pour son idée du journalisme, la fleur au bout du canon. Perso, je respecte beaucoup ça. »

Se tourner autant vers le passé, ça n’incite pas vraiment à innover

Une fine connaisseuse des médias souhaitant rester anonyme me rappelle, elle, que le phénomène n’est pas si nouveau ; avant Internet, les magazines qui se lançaient proposait déjà de « faire un pas de côté » afin de garantir des contenus plus originaux :

« Aucun média ne se lance jamais en promettant de réagir à chaud, sans aucune distance, sur tout ce qui se passe. Et pourtant ça fait le gros des contenus médias produits, preuve que les engagements ne sont pas si bien tenus que ça . »

(Je n’ai d’ailleurs pas tenu un autre discours lors du lancement de Rue89 Week-end, le magazine tablette de Rue89 que je pilotais. Lors de la conférence de presse de lancement, il était ainsi question de « sortir du flux » pour « prendre le temps » d’apprécier « ces papiers qui restent »…)

Le souci, c’est que lancer un média en se tournant autant vers le passé (quitte à l’idéaliser au passage), ça n’incite pas beaucoup à innover, qu’il s’agisse de tester de nouveaux formats éditoriaux, de chercher de nouveaux modèles économiques ou d’expérimenter des moyens malins d’atteindre son audience.

- Le mobile n’est pas au cœur de ces projets, alors que les statistiques d’usage sont sans appel et qu’il y a tant à inventer dans ce domaine – Quartz a récemment marqué les esprits avec son appli iOS qui raconte l’information dans une conversation.

- La vidéo n’est pas non plus une priorité, alors qu’elle occupe une part grandissante de notre temps passé en ligne.

- Les réseaux sociaux, eux, sont souvent désignés comme la source de tout ce mal-être informationnel. Conséquence : on y porte pas l’effort, alors qu’ils sont devenus un passage obligé vers l’information pour une part croissante de la population, et qu’ils pourraient bien finir par « manger le monde ».

- Les formats visuels, enfin, intéressent peu ces médias du temps long : on y croise bien quelques belles productions photo, mais pas ou peu d’infographies interactives, de diaporamas ou d’expériences de serious gaming.

Un peu partout, des impétrants prêts à plonger dans le grand flux

La bonne nouvelle, c’est que pendant que ces journalistes se replient sur ce qu’ils connaissent le mieux (et leur fait le plus plaisir), la place est libre pour toute une série d’impétrants qui n’ont pas peur, eux, de plonger la tête la première dans le grand flux.

C’est le cas d’une série de newsletters (de Brief.me à Artips en passant par Time To Sign Off) qui ajoutent sans complexe à la profusion régnant dans nos boîtes e‑mail.

Il y a aussi ces youtubers qui commencent à vivre de leur travail grâce à la pub et aux contributions de leurs lecteurs (comme les « pourboires » reçus sur Tipee). Et ce avec des productions dont la qualité ne cesse de croître, comme pour Bruce Benamran et sa chaîne E‑penser, Usul et ses Chers contemporains ou encore Léo Grasset de DirtyBiology.

On pense également à Buzzfeed qui assume sans complexe de chercher à être lu partout où le lecteur se trouve, quitte à ajouter du bruit au bruit. Et à la version française de Mashable, qui vient d’être lancée par France 24, veut « Informer, inspirer, divertir » et n’hésite pas à se définir comme une « purée » associant « différents ingrédients que l’on écrase » pour un résultat « onctueux et goûteux ».

On fait quoi de l’actu, du coup ?

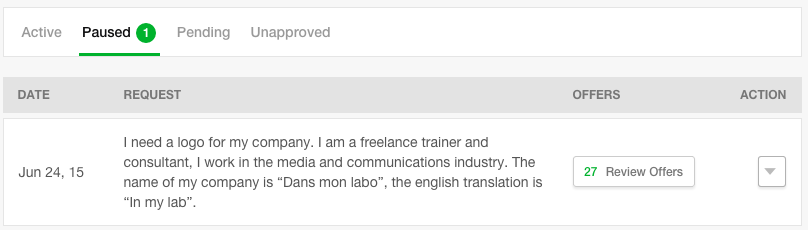

C’est vrai, c’est tentant de sortir du fleuve de l’information connectée pour prendre du temps et du recul – c’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles j’ai quitté Rue89 pour lancer Dans mon labo en 2014.

Mais « le journalisme n’existe que dans le contexte de son public, c’est pour ça qu’on cherche à l’augmenter », rappelait récemment Chris Moran, responsable de l’audience au Guardian.

Même si on arrive, à force de volonté et de talent, à faire exister des îlots capable de résister aux torrents du numérique, on n’aura fait qu’esquiver le problème : comment bien traiter l’information, à chaud et sans filet, quand l’information est partout, tout le temps ?

Et pour trouver des réponses satisfaisantes à cette question, il va bien falloir se mouiller.