Fin février, j’étais l’invité de Jean-Baptiste Diebold et de Philippe Couve pour leur podcast A Parte. Ces deux fins connaisseurs des médias en ligne m’ont soumis à un feu nourri de questions sur l’innovation dans les rédactions. L’une d’elles m’a un peu pris au dépourvu :

« On parle de ces questions de datajournalisme depuis une décennie, grosso modo, mais on a l’impression que ça reste toujours marginal… C’est quoi l’explication, c’est une allergie au tableur Excel de la part des journalistes, ou bien les données, c’est compliqué à utiliser, c’est pas si exploitable que ça ? »

Sur le moment, j’ai bredouillé ma réponse habituelle : le datajournalisme n’est plus vraiment à la mode, certes, mais c’est plutôt une bonne nouvelle ; ça permet à ces nouvelles pratiques de s’implanter lentement mais durablement dans les esprits. Et puis les initiatives se multiplient, on voit se multiplier les projets vraiment aboutis, la connaissance des outils, y compris les plus pointus, se répand.

La bulle confortable de la formation, et le monde réel

Mais j’avais toujours un doute. Quand j’anime des formations sur ce thème, il y a toujours un moment où les participants se découragent devant la technicité de la discipline et les pièges variés qu’ils vont devoir affronter. Le datajournalisme est, par essence, un journalisme de la complexité. Même une série de données d’apparence simple, téléchargée sur un site officiel et correctement structurée, peut plonger dans des abîmes de perplexité.

Prenez le produit intérieur brut, par exemple. Faut-il privilégier le PIB global, celui par habitant, celui « à parité de pouvoir d’achat » ? Pourquoi les montants sont-ils différents selon la Banque mondiale, l’OCDE et Eurostat ? Et que faire quand des cases du tableau sont désespérément vides ?

Il y a la bulle confortable de la formation, dans laquelle on prend le temps de se poser toutes ces questions. Et puis il y a le monde réel, les conditions de travail dégradées des journalistes, les plans d’économie qui se multiplient, la perte d’expertise au sein des équipes, la course au clic et l’abus du copié-collé, la prime à la publication « en temps réel »…

Dans ce contexte, il faut être du genre utopiste pour penser que la profession finisse par accorder assez d’attention, de temps et d’énergie à la maîtrise de ces nouveaux outils.

Le miroir de notre angoisse collective

Et puis l’épidémie de Covid-19 est arrivée, et elle a balayé mes doutes. Dès les premiers jours, les chiffres, les tableaux, les graphiques ont poussé comme des champignons après la pluie. Les courbes exponentielles de l’université Johns Hopkins, dont les chiffres sont repris un peu partout, sont devenues le miroir de notre angoisse collective.

Avec d’autres, elles ont permis une prise de conscience mondiale. Elles sont donné de la résonance aux récits des habitants de Hubei, des médecins de Bergame, du personnel des Ehpad du Haut-Rhin, des confinés fliqués à Séoul, des nouveaux chômeurs de New York.

Il a fallu de sinistres asymptotes pour connecter toutes ces histoires individuelles, en faire une expérience collective, la rendre réelle, palpable, mesurable. Au passage, ces graphiques ont, sans doute, sauvé pas mal de vies.

Impossible d’en faire un inventaire complet. Du tableau de bord multi-critères, des cartes interactives, des graphiques dignes de publications scientifiques ou bien dessinés sur un coin de table… : tous les formats y sont passés.

On trouvera des compilations plus complètes dans les newsletters de Datagif (français), de Giuseppe Sollazo (anglais) ou de J++ Stockhom (anglais). (Ça ne veut pas dire que tout ce qui a été publié était de qualité, on trouvera d’ailleurs une série d’exemples à‑ne-pas-reproduire-chez-vous dans ce post Medium de l’infographiste Amanda Makulec.)

Des graphiques remixés comme de vulgaires mèmes

Mais certains m’ont particulièrement marqués. Ou plutôt, ce qui m’a frappé, c’est de les voir partagés, commentés, détournés, remixés par la culture populaire comme de vulgaires mèmes.

Le graphique « Flatten the curve », est apparu, selon le site Know Your Meme, le 28 février. Depuis, il a été dupliqué et décliné à l’infini, parce qu’il se révélait un outil redoutable pour faire comprendre l’intérêt des mesures de distanciation sociale, dans une forme que même le plus buté des présentateurs de Fox News pouvait comprendre.

Important to remember that #Covid-19 epidemic control measures may only delay cases, not prevent. However, this helps limit surge and gives hospitals time to prepare and manage. It’s the difference between finding an ICU bed & ventilator or being treated in the parking lot tent. pic.twitter.com/VOyfBcLMus

— Drew A. Harris, DPM, MPH (@drewaharris) February 28, 2020

Il est difficile d’en connaître l’impact exact dans la population – le monde réel ne se résume pas aux réseaux sociaux, ou plutôt à la bulle qu’ils créent autour de chacun de nous. Mais il est permis de penser que deux bosses et un trait vertical auront fait davantage pour faire passer un message de santé publique que bien des déclarations officielles.

Les politiques, d’ailleurs, ont rapidement compris que leurs propos avaient plus de chances de convaincre s’ils s’appuyaient sur des visuels. Ainsi, Olivier Véran dessinant le « Flatten the curve » en direct sur BFM-TV.

« L’objectif est de retarder le pic épidémique et de baisser le volume de malades«

— BFMTV (@BFMTV) March 9, 2020

Le schéma du ministre de la Santé pour expliquer la stratégie du gouvernement contre le coronavirus ⤵ pic.twitter.com/PmZDaYmMwg

« C’est trop compliqué pour le lecteur » Vraiment ?

Publié le 10 mars, le post Medium de Tomas Pueyo, titré « Coronavirus : Why You Must Act Now » se situe aussi dans le registre de la sensibilisation. Mais en termes de format, c’est l’extrême opposé : un long raisonnement, de multiples graphiques parfois complexes, l’accent mis sur les biais et les erreurs d’interprétation.

Tout ce qu’il ne faut pas faire quand on veut attirer l’attention du grand public sur les supports numériques, vous diront les spécialistes. Sauf que la version anglaise a été vue plusieurs millions de fois, et le texte a été traduit dans plus de trente langues…

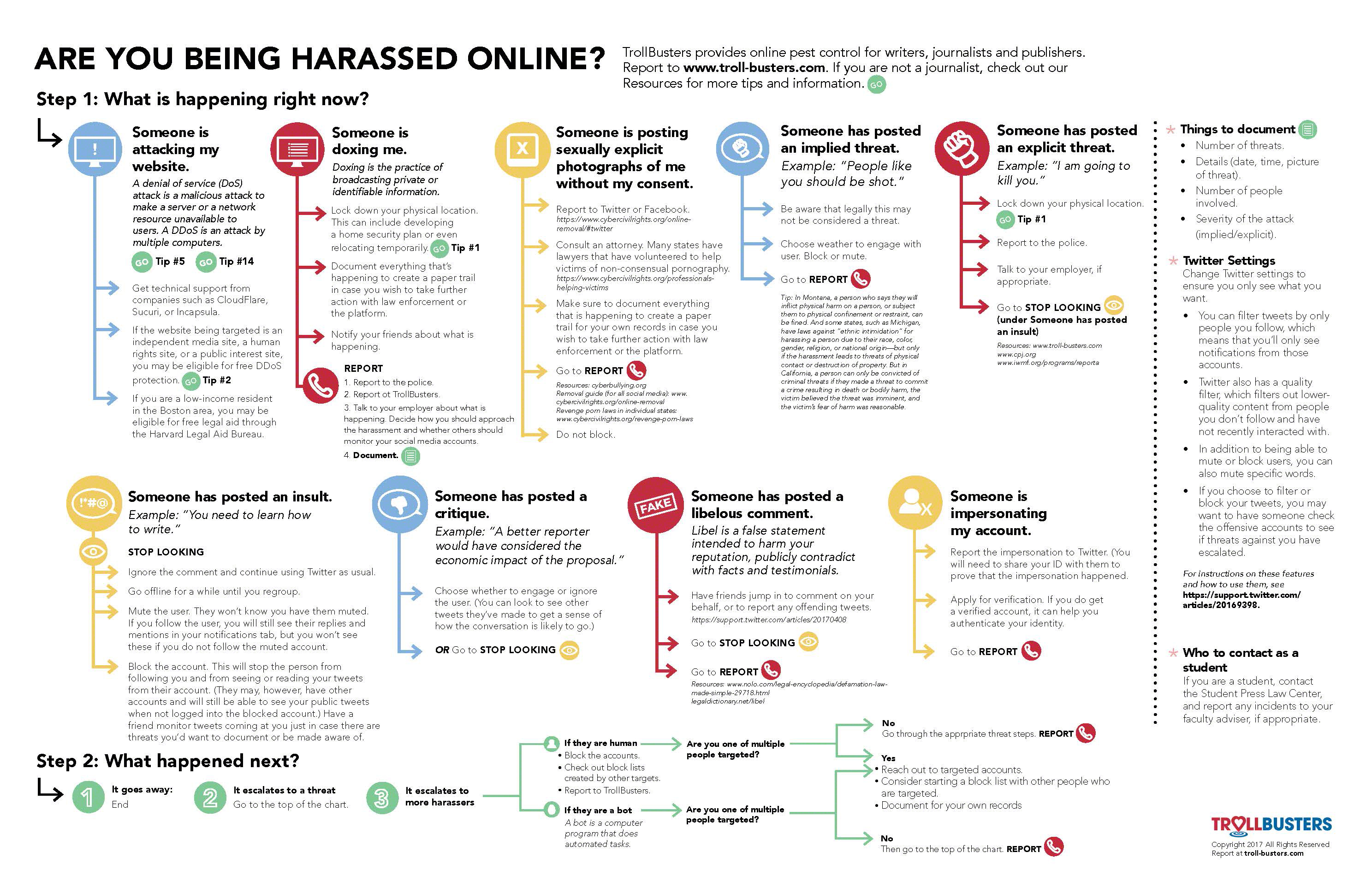

Un succès qui relance la question de la capacité réelle des lecteurs à s’approprier les cartes, les graphiques, les schémas, les tableaux… En anglais, on parle de graphicacy, sur le modèle de la literacy, le fait de savoir lire et écrire un texte. « C’est trop compliqué pour le lecteur » est un argument souvent avancé dans les rédactions contre l’utilisation de la datavisualisation, surtout si on s’aventure hors des formats les plus simples (barres et courbes).

A minima, on dirait bien qu’on a sous-estimé les lecteurs. Après tout, selon l’OCDE, un tiers de la population française est diplômée du supérieur (45% pour les 25–34 ans) et a dû croiser pas mal d’abscisses et d’ordonnées pendant sa scolarité. Quand aux autres, il n’est pas interdit de penser qu’en soignant la présentation et l’interprétation, il seront aussi capables de s’approprier ce type de présentation de l’information.

Une échelle logarithmique et des courbes qui s’empilent

Ce n’est pas la seule certitude que cette pandémie bouscule dans le domaine de la visualisation – sur ce sujet, Rosamund Pierce, infographiste à The Economist, dressait récemment la liste des règles qu’il faut savoir ne pas respecter, parfois.

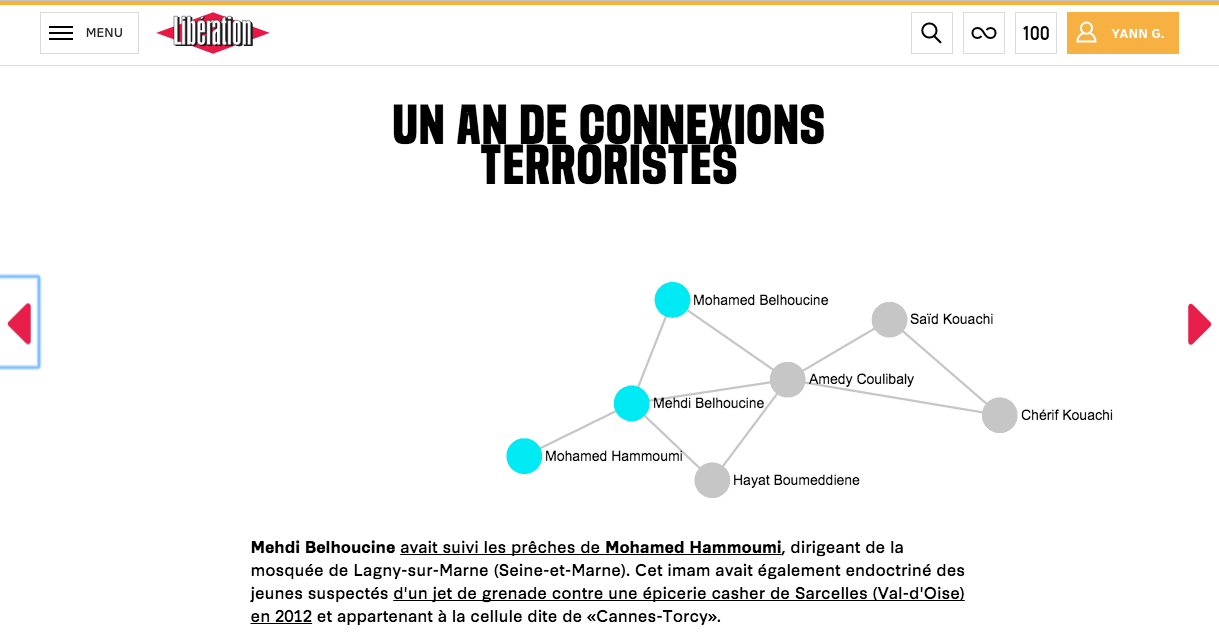

Au début de l’épidémie, les graphiques du Financial Times, que John Burn-Murdoch présente dans une vidéo très éclairante, tordaient ainsi le cou à quelques dogmes pourtant bien établis :

- une échelle logarithmique, supposée déroutante et réservée aux publications scientifiques, mais qui est un choix finalement bien naturel pour parler d’un phénomène exponentiel ;

- un empilement de courbes et de couleurs qu’on pourrait juger peu lisible, mais qui permet en un coup d’œil de différencier les pays « qui s’en sortent » de ceux qui peinent à endiguer la propagation de la maladie ;

- des guides en pointillés qui surchargent encore l’affichage, mais sont indispensables pour mieux estimer le rythme de propagation, alors que la pandémie en était encore à ses débuts dans beaucoup de régions.

And cases in cumulative form :

— John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) April 3, 2020

• US very much in uncharted territory. Now accounts for 1‑in‑4 confirmed cases worldwide

• India perhaps stabilising again. Shows the importance of watching medium-term trends, not short term bumps which could be due to data backlogs pic.twitter.com/T9YCSMplfG

Aussi sophistiqués soient-ils, leur lecture reste aisée, et leur publication quotidienne comme les commentaires qui les accompagnent sont vite devenus un rendez-vous incontournable, au moins pour les confinés de ma timeline Twitter.

Tout choix éditorial est un pari, et parfois les paris se gagnent

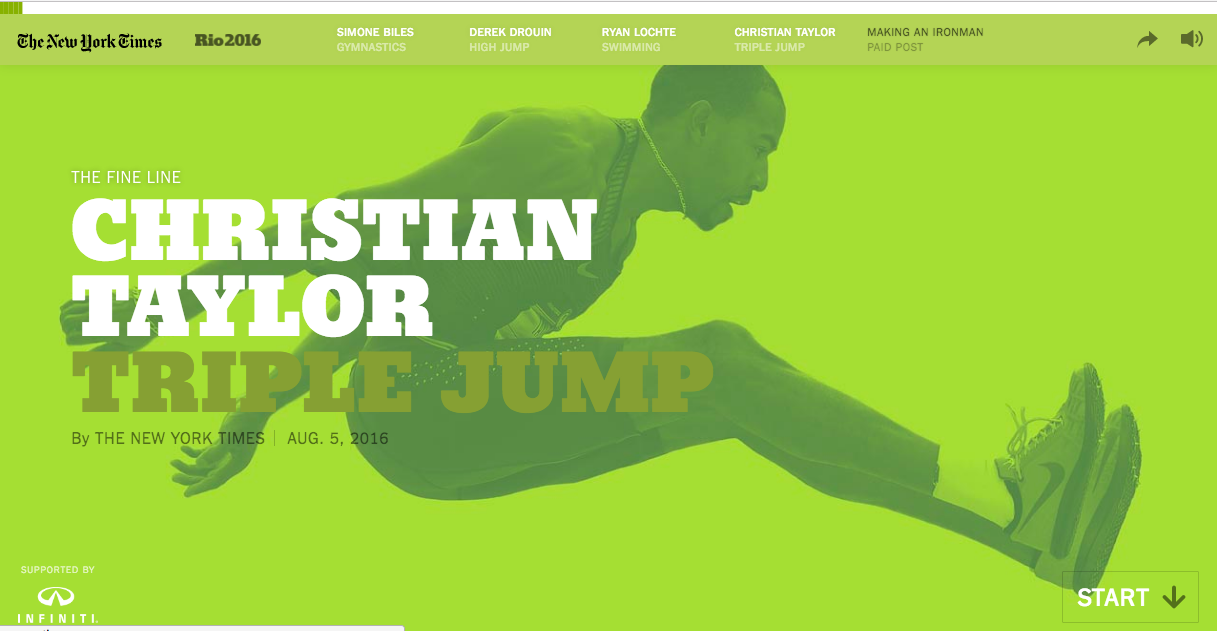

Quid des projets plus ambitieux ? En matière de datavisualisation, les productions léchées des grosses équipes du New York Times, de Reuters ou du National Geographic font peur à certains rédacteurs en chef. Trop chronophage, trop ambitieux, trop incertain. (L’an dernier, j’ai ressenti un pincement dans mon cœur de patriote en voyant que c’est un média américain, et non français, qui a publié le format le plus convaincant sur l’incendie de Notre-Dame.)

Oui, mais voilà : tout choix éditorial est un pari, et, parfois, les paris se gagnent. Le simulateur d’épidémie publié par le Washington Post est désormais le contenu le plus visité de toute l’histoire de ce média, et a marqué beaucoup de ses lecteurs. Certes, on n’arrive pas à un tel niveau de qualité sans en passer par des années d’apprentissage, de montée en compétence de l’équipe, de recrutements avisés. Par des essais, d’erreurs et des résultats décevants. Mais qui osera dire aujourd’hui que ça n’en vaut pas la peine ?

Alberto Cairo, consultant renommé et auteur de « How Charts Lie”, résume mon sentiment sur son blog :

« C’est quelque chose qui m’intrigue : pourquoi autant d’entreprises – et je ne parle pas seulement des médias – sont aussi réticentes à investir dans des équipes data et infographies, ou bien à leur donner assez de ressources et d’autonomie pour les développer ? »

Pour se consoler, les médias qui ont raté le train peuvent se dire qu’ils ne sont pas les seuls à manquer aujourd’hui de ressources. J’ai été frappé de voir circuler l’appel aux volontaires non-soignants lancé il y a dix jours par Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Plus de 13 000 personnes ont depuis rejoint le Slack dédié, dont 600 ont rejoint l’une des 36 missions proposées, selon le communiqué publié le 1er avril.

Parmi les profils recherchés initialement : des data-scientists, des développeurs, des chefs de projet, des designers, des spécialistes UX… Autant de métiers encore mal identifiés, associés à la geste macronienne de la start-up nation, et dont il est de bon ton de se gausser quand on est humoriste sur France inter.

Evidemment, toutes ces bonnes volontés ne remplaceront jamais un système hospitalier correctement financé et des soignants en nombre suffisant. Mais leurs compétences se révèlent utiles pour une bataille qui se joue aussi sur le front de la data, et pas seulement dans les rédactions.

(Merci à Karen Bastien et Alexandre Léchenet pour leurs conseils.)